08:13 | Sábado 12 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

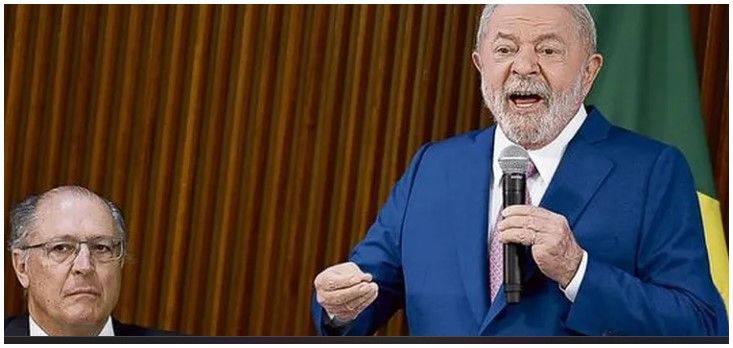

La línea que separa economía y geopolítica es cada vez más tenue en el escenario global. La ideología y las afinidades personales de los líderes son dos factores que también ganan peso en la ecuación, lo que hace más difícil interpretar los grandes conflictos de este tiempo. Todo eso está detrás de la disputa que estalló entre Donald Trump y Lula da Silva.

Es el más interesante de los frentes que abrió el presidente estadounidense esta semana, en la que volvió a apelar a su arma favorita: los aranceles. Para entender lo sucedido, hay que retrotraerse al 2 de abril, cuando Trump proclamó el “día de la liberación” y Estados Unidos pasó —de un día para otro— de ser una de las economías más abiertas del mundo a una de las más cerradas. El golpe más duro había sido contra China, el adversario estratégico por excelencia en la disputa por la primacía global. Pero no fue el único blanco. Los aranceles alcanzaron a todos los socios comerciales de Washington, generando fuertes caídas en los mercados y sembrando un clima de incertidumbre generalizada.

Frente al ruido, la Casa Blanca optó por una maniobra táctica: una pausa de 90 días. Con la sola excepción de China, los demás países afectados pasarían a tributar un arancel base del 10 %, mientras se abría un proceso de negociación. Pero la advertencia era clara: quien no firmara un nuevo acuerdo comercial con condiciones favorables para Estados Unidos vería activarse los aranceles originales, que en algunos casos superaban el 50 %.

La tregua trajo alivio inmediato. Los índices bursátiles rebotaron y no solo recuperaron el terreno perdido, sino que en algunos casos superaron los niveles previos a la crisis. El optimismo volvió a los mercados. Pero la calma tenía fecha de vencimiento: el 9 de julio, cuando se cumplía el plazo de 90 días.

La expectativa de Trump era cerrar, en ese lapso, acuerdos bilaterales que consolidaran su nueva estrategia. Pero el balance fue magro: apenas dos países —Reino Unido y Vietnam— firmaron convenios con Estados Unidos. El caso británico fue relativamente sencillo. Con un déficit comercial bajo y una sintonía histórica entre ambas naciones, no hubo mayores obstáculos. Vietnam, en cambio, fue una negociación más tensa. Pero la dependencia estructural de su economía —que exporta masivamente a Estados Unidos a través de las numerosas marcas americanas que producen allí— obligó al gobierno vietnamita a ceder.

El resto de los países, sin embargo, no avanzaron. ¿La razón? Por un lado, todos vieron lo que pasó con el Reino Unido: aun firmando un acuerdo, el arancel base del 10 % se mantuvo. El mensaje implícito fue inequívoco: el proteccionismo llegó para quedarse. Tal vez no se apliquen alícuotas desmesuradas, pero el nuevo umbral parece inamovible.

Por otro lado, todos vieron lo que sucedió con China, con quien Trump terminó moderando su postura. Tras una escalada inicial que llevó los aranceles estadounidenses al 145 % y los chinos al 125 %, se llegó a una tregua. El arancel de EE. UU. se redujo al 30 % y el de China al 10 %. Una señal de pragmatismo que contrastó con las posturas más extremas dentro del gobierno, como la de Peter Navarro, y que se alineó con la moderación que caracteriza a Scott Besant, secretario del Tesoro.

Esa marcha atrás alentó a muchos países a dilatar las negociaciones. Si Trump amenaza, pero luego retrocede, ¿para qué apurarse? Por eso, el gobierno estadounidense extendió el plazo al 1.º de agosto y comenzó a enviar cartas formales a varios países. El tono fue inequívoco: si no firman un acuerdo comercial con las condiciones pretendidas, volverán los aranceles originales.

Entre los primeros destinatarios estuvieron Japón y Corea del Sur, que en conjunto representan cerca del 10 % de las importaciones estadounidenses. Ambos fueron amenazados con aranceles del 25 %. Va a ser una prueba interesante: son economías desarrolladas, por tanto, reticentes a firmar acuerdos desfavorables.

La segunda tanda de anuncios reveló con toda claridad cómo la política comercial de Trump está atravesada por consideraciones geopolíticas. El ejemplo más evidente fue Brasil. La amenaza es una suba del 10 % al 50 % en los aranceles que pagan las importaciones brasileñas. Pero, a diferencia de otros casos, el fundamento no es comercial. Brasil no es un país con el que EE. UU. tenga déficit —de hecho, mantiene un superávit—, y por eso había sido ubicado el 2 de abril en el grupo de naciones que pagaban el 10 %.

En la carta enviada a Lula, Trump señala directamente la persecución judicial contra Jair Bolsonaro como el motivo del castigo. Se refiere a las causas por las que el expresidente fue inhabilitado —las joyas sauditas, el uso proselitista del Día de la Independencia— y, sobre todo, al juicio en curso por el presunto plan de golpe de Estado.

Un juicio con fuertes controversias: no se juzga un hecho consumado, sino un plan que nunca se ejecutó, basado en borradores de decretos que nunca se firmaron. Y que se desarrolla ante una Corte Suprema con una abrumadora mayoría nombrada por Lula y Dilma Rousseff, y con figuras abiertamente hostiles a Bolsonaro, como Alexandre de Moraes.

Es clave en la subtrama de esta historia el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que se radicó en Estados Unidos en marzo, previendo que las investigaciones judiciales podrían alcanzarlo. Es el nexo directo del bolsonarismo con el Partido Republicano. Venía tratando de convencer a muchos en Washington de tomar medidas en defensa de su padre. Parece haber tenido éxito.

Pero la decisión de Trump va más allá de Bolsonaro. La carta menciona también la situación de empresas estadounidenses afectadas por decisiones judiciales en Brasil, particularmente las medidas de censura ordenadas por la Corte contra X —la red social antes conocida como Twitter—. No deja de resultar llamativo que Trump decida pelearse con Brasil para defender a Elon Musk justo cuando ambos se han vuelto enemigos íntimos.

Todo sugiere que la verdadera motivación del castigo es otra: la política exterior de Lula. La amenaza arancelaria llegó en simultáneo con la cumbre de los BRICS, que se celebró en Brasil. Un bloque liderado por China y que hoy se amplía con países abiertamente antidemocráticos como Irán, Egipto o los Emiratos Árabes Unidos. Ningún país de Europa, América del Norte u Oceanía forma parte del grupo, que se convirtió en un eje antioccidental promovido por Xi Jinping.

La forma en la que Lula decidió poner todos los huevos en la canasta de los BRICS representa una ruptura con la tradición diplomática de Brasil. Durante sus primeros gobiernos, Lula había mantenido una política exterior pragmática: buena relación con China y Rusia, sí, pero sin deteriorar los vínculos históricos con Estados Unidos, que veía a Brasil como su principal interlocutor en Sudamérica.

Hoy la realidad es distinta. En este tercer mandato, adoptó una política exterior abiertamente antiestadounidense. Defiende a Irán, cuestiona los ataques de Estados Unidos e Israel a su programa nuclear, y sostiene públicamente la teoría conspirativa del genocidio en Gaza. Una postura fuertemente ideológica que también se refleja en su vínculo con el gobierno argentino y en su decisión de no condenar el fraude electoral en Venezuela, legitimando de facto al régimen de Nicolás Maduro.

Hay quienes atribuyen este giro a su experiencia en prisión. Otros apuntan a la influencia de su esposa, Rosângela da Silva —conocida como Janja—, socióloga, militante de izquierda, mucho más joven que él y con una voz en la mesa chica del poder brasileño. Sea cual sea la causa, el resultado es un Lula más dogmático en un mundo que exige máxima prudencia. Sobre todo si se habita el mismo vecindario que Trump, convencido de que el mundo debe dividirse en esferas de influencia y de que el hemisferio occidental le pertenece a Estados Unidos. Bajo esa lógica —que tiene un tinte claramente neoimperialista—, un Brasil alineado con China, Irán y Rusia es inaceptable.

El giro de Lula se ve también en el manejo de la economía. Donde antes había orden fiscal y ortodoxia, hoy hay decisiones que el mercado percibe como irresponsables, capaces de comprometer la sostenibilidad de la deuda pública. El ruido podría ser mucho mayor si el 1.º de agosto se materializan los nuevos aranceles. El 12,1 % de las exportaciones brasileñas tienen como destino Estados Unidos, lo que equivale a más de 40.900 millones de dólares al año. Productos estratégicos como el petróleo, el hierro, el acero y, sobre todo, las aeronaves de Embraer —joya de la industria brasileña— dependen de ese mercado. Cerrarle la puerta a Estados Unidos sería, para Brasil, un tiro en el pie.

La respuesta del presidente brasileño fue decir que va a tratar de negociar, pero advirtiendo que, en caso de que fracasen los diálogos, replicará bajo el principio de reciprocidad. En la carta, Trump había sido claro: si Brasil sube sus aranceles, Estados Unidos escalará aún más.

Lo que está en juego, en definitiva, no es solo un conflicto comercial, sino una nueva configuración del tablero global. Y en ese juego de alineamientos y tensiones crecientes, la frialdad en política exterior se vuelve un activo estratégico. Algo que, claramente, le ha faltado al gobierno brasileño.

Lula, que se prepara para terminar su mandato el año próximo con 81 años y que ya anunció su intención de buscar un cuarto período, enfrenta un panorama complejo. Su salud da señales preocupantes: sufrió un hematoma subdural tras una fuerte caída, estuvo internado y pasó varias semanas sin poder trabajar. Antes, se había fracturado la cadera. El desgaste físico se combina con un deterioro político visible: su nivel de desaprobación supera el 57 %, con encuestas que muestran que casi seis de cada diez brasileños sienten vergüenza por su gestión.

Este escenario abre una oportunidad inesperada para la Argentina. En contraste con un Brasil cada vez más alineado a un eje antioccidental y con una economía desordenada, la Argentina actual aparece como un socio atractivo para Estados Unidos y los países desarrollados. Con una política económica ortodoxa y abierta, el país podría convertirse en un interlocutor privilegiado de Occidente en la región.

La clave, claro, será la continuidad. Si Argentina logra sostener un programa económico, consolidar la estabilidad y proyectarse en el tiempo como un actor confiable, puede ocupar un rol cada vez más relevante. La diferencia de escala con Brasil no desaparece, pero la confianza, la previsibilidad y el alineamiento político pesan. Y en un mundo donde las decisiones estratégicas se toman cada vez más por afinidades ideológicas y no solo por cálculos técnicos, eso puede marcar la diferencia.

La pregunta es si Argentina sabrá aprovechar esta oportunidad. La historia muestra una larga lista de chances desperdiciadas. ¿Será distinto esta vez?